지난 글에서 소개한 깃 우(羽)의 갑골문은 羽의 전국시대 이후 형태와 차이가 많이 난다. 한때는 羽의 갑골문이라고 본 글자는 실제로는 彗(살별 혜)의 갑골문으로 현재는 해석한다. 이 글에서는 彗와 이에서 파생된 한자들을 살펴보겠다.

彗의 시간에 따른 변화는 다음과 같다.

살별 혜(彗)의 갑골문(a), 전국시대 초나라 문자(b), 설문해자 고문(c), 설문해자 소전(d), 설문해자 혹체(e).

彗a는 빗자루의 모양을 본뜬 것이다. 彗b는 彗a의 위에 竹(대나무 죽)을 얹은 것으로, 빗자루를 대나무로 만든다는 의미를 더한 것이다. 彗c는 彗a 대신 習(익힐 습)을 얹은 것이다. 習이 소리를 나타낸다고 하기에는 '습'과 '혜'는 아무런 상관이 없고, 뜻을 나타내기 위해 들어간 것으로 보인다. 그 말인즉슨 習은 빗자루와 관련 있는 한자라는 것이다.

전통적으로 習은 새가 깃털을 익숙하게 움직이는 것으로 해석했지만, 彗c가 彗b에 白(흰 백)을 더한 것으로 볼 수도 있는 만큼, 習은 彗와 밀접한 관련이 있는 글자로 보는 것이 맞을 것 같다. 그러면 習의 위에 있는 羽는 실은 彗a가 와전된 것이다. 다시 말해, 習은 羽에서 파생된 글자가 아니고 빗자루를 뜻하는 彗에서 파생된 글자인 것이다.

彗d는 빗자루를 잡고 있는 오른손을 뜻하는 又(또 우)를 더한 것으로, 바로 지금의 彗의 직계 조상이다. 《설문해자》에서는 위쪽에 있는 글자를 生(날 생) 2개로 보았지만, 실제로는 빗자루 모양을 잘못 해석한 것으로 보인다. 현재 彗의 자형은 위를 生 2개로 쓰지 않고 彗a를 계승한 형태라는 점이 다행이다.

彗e는 彗d 위에 竹을 얹은 것으로, 彗b를 彗a에서 만들어낸 것과 마찬가지다.

이렇게 만들어진 彗의 원래 의미는 빗자루고, 하늘을 빗자루처럼 쓸고 가는 살별, 곧 혜성도 뜻하게 되었다.

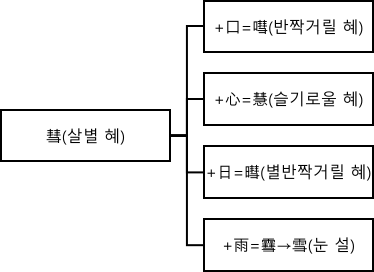

彗(살별 혜, 혜성(彗星), 혜소(彗掃) 등, 어문회 1급)에서 파생된 한자들은 다음과 같다. 雪이 彗에서 파생된 것이 뜻밖일 분들도 있을 것 같다. 본자가 䨮이고, 지금의 정자 雪은 䨮의 약자니까. 필자도 몰라서 놓칠 뻔했다. 정작 이 글자가 彗의 파생자 중 가장 많이 쓰이는 글자라는 게 아이러니.

彗+口(입 구)=嘒(반짝거릴 혜): 혜피소성(嘒彼小星) 등. 어문회 특급

彗+心(마음 심)=慧(슬기로울 혜): 혜안(慧眼), 지혜(智慧) 등. 어문회 준3급

彗+日(날 일)=暳(별반짝거릴 혜): 혜피소성(暳彼小星) 등. 어문회 준특급

彗+雨(비 우)=䨮→雪(눈 설): 설산(雪山), 강설(降雪) 등. 어문회 준6급

彗(살별 혜)에서 파생된 한자들.

雪도 彗만큼이나 오래된 한자다.

왼쪽부터 눈 설(雪)의 갑골문, 금문, 소전, 해서.

갑골문을 보면 위는 비 우(雨), 아래는 위에서 설명한 彗a임을 알 수 있다. 금문은 지금의 彗인 彗d로 바뀌어 있고, 그게 소전까지 내려왔다 해서가 되면서 又만 남아 변형된 게 지금의 雪이다. 아마 이 雪이 彗a가 羽가 아닌 彗의 갑골문임을 증명하는 실마리가 되었을 것 같다. 눈이 내리면 손으로 빗자루를 잡고 쓸어야 하는데, 그 원래의 문자에서 빗자루가 빠져서 지금은 손으로 치운다는 의미만 남은 셈이다.

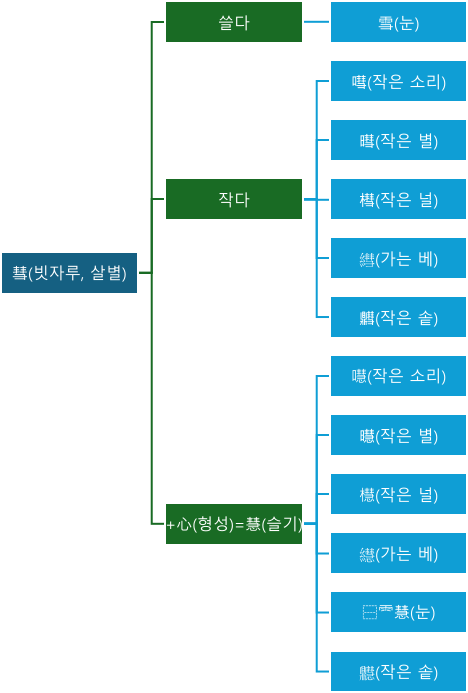

흥미롭게도, 彗가 소리를 나타내는 한자들 중에는 '작다'는 뜻을 나타내는 한자가 많다. 雪은 빗자루로 쓸어버릴 물건이라는 뜻이지만 하늘에서 떨어지는 '작은 물건'이라고 볼 수도 있을 것 같다. 嘒는 반짝거리다 외에도 '작은 소리'라는 뜻이 있고, 暳도 '작은 별'이라는 뜻이 있다. 한자 급수 시험에는 나오지 않지만, 彗에 木(나무 목)을 더한 槥(널 혜)는 작은 널을 말하고, 彗에 糸(가는실 멱)을 더한 (糸+彗)(가는베 세)는 촉에서 만든 가는 베를 뜻하고, 彗에 鼎(솥 정)을 더한 䵻(작은솥 세)도 작은 솥을 말한다. 어쩌면 혜성은 작은 별이기 때문에 彗에서 파생된 한자들도 다들 작은 물건을 가리키게 된 것이 아닐까.

또 한 가지 특징은 彗를 성부로 쓰는 한자는 거의 대부분 彗를 慧로 바꿔쓸 수 있다는 것이다. 嘒를 嚖로, 槥를 櫘로, 暳를 㬩로, (糸+彗)를 (糸+慧)로, 雪을 雨+慧로, 䵻를 (鼎+慧)로 써도 된다. 둘 다 음이 '혜'이니 형성자의 성부로 바꿔쓸 수 있는 건 당연하다고 생각할 수도 있겠으나, 형성자의 성부를 이렇게 자유롭게 바꿔 쓸 수 있는 짝은 그렇게 많지 않다. 한 글자도 아니고 여러 글자에 규칙적인 교체가 가능하다는 건 더 흥미롭다.

嘒, 暳의 용례로 든 혜피소성은 시경에 있는 소성(小星), 그러니까 '작은 별'이라는 제목의 시의 첫 구절로, '반짝반짝 작은 별'이라는 뜻이다. 시경은 고대부터 정리한 사람에 따라 다양한 형태가 있었는데, 크게는 입에서 입으로 전해지던 것을 전한 시대에 기록한 금문시경이 있고 공자의 집을 허물 때 나온 전국시대 문자로 적은 고문시경이 있다. 금문시경 중 한영이라는 사람이 정리한 《한시》에서는 暳를 썼고, 고문시경에서는 嘒를 썼다.

안후이대학에서 소장하고 있는 전국시대 죽간, 일명 안대간에도 이 시가 있는데, 여기에서는 혜피소성을 계피소성(季皮少星)이라고 적었다. 먹는 계피가 아니고, 이 계(季)는 고대에는 은혜 혜(惠)와 서로 바뀌어 쓰인 적이 있으며 惠는 '밝다'는 뜻으로는 慧와 상통한다. 그래서 이 계피소성은 혜피소성으로 읽을 수 있다.

嘒는 《설문해자》에서는 다음과 같이 설명한다.

작은 소리다. 입 구(口)가 뜻을 나타내고 살별 혜(彗)가 소리를 나타낸다. 《시경》에 이르기를, '반짝반짝 작은 별'(嘒彼小星)이라 한다. 혹 嚖는 슬기로울 혜(慧)를 쓴 것이다.

분명히 嘒의 뜻을 '작은 소리'라고 하면서, 그 뜻이 아니라 별이 반짝거린다는 뜻으로 쓴 시경의 구절을 예문으로 가져오고 있다. 과연 '별이 반짝거린다'를 뜻하는 한자는 원래 嘒일까 暳일까?

嘒의 뜻과 구성에 주목해서, 口가 뜻을 나타내고 작은 소리란 뜻이니 嘒가 暳를 가차한 것이다.

출전에 주목해서, 嘒가 먼저 만들어진 한자고 暳는 嘒에서 나중에 분화한 것이다.

그런데 字統网이라는 웹사이트에서는 위와 같은 글자를 暳의 갑골문으로 제시하고 있다. 왼쪽은 日이고, 오른쪽은 彗의 갑골문에 있는 빗자루 한 쌍 중 하나와 비슷하다. 그래서 日+彗니 暳인 것이다. 반면 嘒는 아직은 갑골문이나 금문에서 발견되지 않았다. 따라서 暳가 嘒보다 먼저 만들어졌고, 嘒는 暳를 가차해서 쓰였을 것이다.

저 빗자루 한 개를 보고, 빗자루 추(帚)를 떠올린 사람도 있을 것이다. 실제로 저렇게 생긴 帚의 갑골문도 있다.

帚의 갑골문 중 하나. 출전: 小學堂

그러면 저 暳의 갑골문으로 제시한 한자는 日과 帚가 결합한 㫶(밝을 주) 아닐까 싶기도 한데, 㫶가 선진시대에 쓰인 예문이 전혀 없을 뿐더러 양한시대 이후에도 눈 씻고 찾아봐도 쓰인 적이 거의 없다는 게 문제다. 그래서 일단은 별이 반짝거리다는 뜻의 한자는 暳가 원조였다고 잠정 결론을 내리겠다.

彗와 파생된 한자들의 의미 관계는 다음과 같다. 형성자의 성부로서 彗와 慧의 대칭 관계도 포함했다.

彗의 파생자들의 의미 관계도. ⿱는 한자를 구성 요소들로 나타내기 위한 글자로, ⿱AB는 A가 머리에, B가 밑에 있는 글자를 가리킨다.

요약

彗(살별 혜)는 빗자루의 모양을 본뜬 한자로, 나중에 빗자루를 잡은 손이 추가돼 지금의 모양이 되었으며 빗자루를 닮은 혜성도 뜻하게 되었다.

彗에서 嘒(반짝거릴 혜)·慧(슬기로울 혜)·暳(별반짝거릴 혜)·雪(눈 설)이 파생되었다.

彗는 파생된 한자들에 '빗자루', '작다'의 의미를 부여한다.